처음 서점에서 이 소설을 봤을 때,

발간된지가 꽤 된 소설이라 에세이 코너에 'ㅎ'자 제목의 여러 소설들과 한 대 나란히 몸을 맞대고 있던 이 소설이 그 중에서도 유독 눈에 들어온 이유는 바로 제목에 연이어 쓰여진 '혼자'라는 두 글자 때문이었습니다.

혼자 외식을 하고, 혼자 카페에서 글을 쓰고, 혼자 서점에 들러서 이 책을 손에 들었을 때 다른 여느 책들을 구매할 때와는 사뭇 느낌이 달랐습니다. 좀 더 가벼웠다고나 할까요?

책이 눈에 들어오지 않으면 방 한 켠에 두었다가 적적한 늦은 오후나 일이 없는 주말에 우연찮게 시선이 갔을 때나 종종 다시 펴보는 그런 책이면 그걸로 됐다고만 생각했습니다.

마치 일상에 혼자서 영위하는 것들처럼, 매번 스스로 내는 과제 같았던 독서의 무게보다, 잠시 손거울을 들여다 보며 얼굴과 머리칼을 이리저리 만져보듯, 그런 '잠시'가 내 마음에 필요한 순간 가끔 꺼내어보며 내 마음을 문대면 그걸로 된 거라고 여겼습니다.

인생의 파도를 만드는 사람은 나 자신이다. 보통의 사람은 남이 만든 파도에 몸을 싣지만, 특별한 사람은 내가 만든 파도에 다른 많은 사람들을 태운다. - 16p

수영장에 가려고 나섰던 길에, 행선지만을 보고 아무 버스에 올라타는 일은 잘하는 일이다.

누구라도 만나면 좋겠다 싶은 날에, 만나고 싶은 마음을 거두고 아무 버스를 타고 차창으로 내리쬐는 햇빛을 받는 일은 먼지가 뽀얗게 쌓인 나의 빈 터에다 수영장 하나 지어주는 일이다. - 159p

사람이 좋다, 여기는,

사람이 좋다는 게 이렇게 좋을 수 있다니.

나는 미리 알지 못했다. - 73p

매번 넓지 않은 개인 카페를 지나칠 때마다, 걸으면서 지나치는 정도로 아주 잠깐이지만 그 순간마다 카페 안을 유심히 바라보곤 합니다. 이 산문집을 읽었을 때 유독 그 생각이 났습니다. 매일 지나치던 그 카페에 용기를 내어 들어가 본 적이 한 번도 없었는데,

만약 내가 그곳에 들어가서 커피 한 잔을 주문하면, 이병률 시인님처럼 남 모르게 시를 쓰면서 카페를 운영하는 사람이 그곳에 있을지도 모른다는 생각이 들었습니다. 자신이 직접 제작한 앞치마를 두르고, 자못 가깝지도 그렇다고 카페가 넓지 않아 그렇게 멀리 떨어져 앉을 수도 없는 그곳에서 이 책을 펴놓고 가만히 읽고 있으면 이윽고 서비스로 쿠키나 초콜렛, 혹은 시 한 줌 담은 꽃 한 송이를 줄 것만 같은 곳.

실제로 카페를 운영한다던 이병률 시인님은 산문집을 내어도 시 한 줌씩 엮어내어 산문을 만들고, 그 산문으로 벽지를 바르고 입구와 테이블에 수놓아 그곳에 가만히 앉아서 커피를 한 10대잔은 마실 수 있는 15000원 남짓한 카페 하나를, 이 책 한 권으로 차리셨구나 싶었습니다.

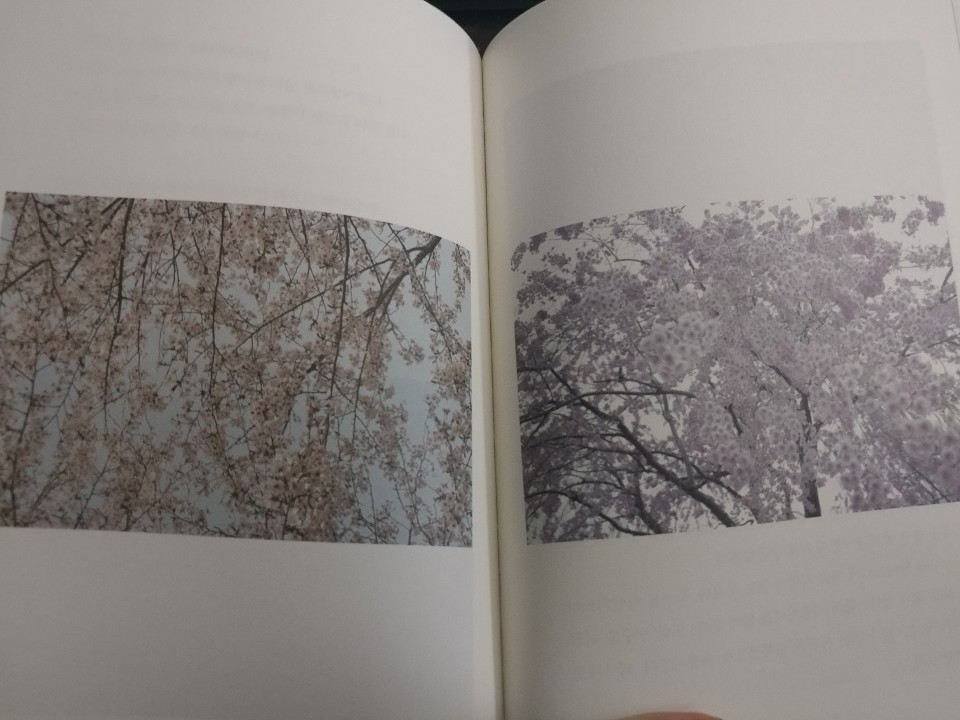

제가 가장 좋았던 챕터 하나를 고르자면, 뭐니뭐니 해도 222페이지의 '벚꽃이 핍니다. 벚꽃이 집니다' 입니다.

친구가 인혼하고 혼자 살기 어려워 한 사람과 같이 살기로 했는데 그 주인공은 바로, 그 친구의 어머니였다. 실은 어머니의 집으로 친구가 들어간 거였다. 어렸을 때부터 그랬던 그림 그대로가 되었다. 친구가 이혼을 하겠다고 말했을 때, 친구의 어머니는 말했다.

ㅡ 아, 이혼이라는 게 있었구나, 난 왜 그 생각을 지금까지 한 번도 하지 못한 거니?

어머니도 뒤따라 아버지와 이혼을 하고는 혼자 우뚝 섰다.

그렇게 해서 어머니와 아들, 둘이 살기 시작한 게 얼마나 됐을까. 어느 해 봄이 막 시작될 무렵, 작은 마당에서 일을 하던 어머니가 갑자기 쓰러지면서 며칠을 넘기지 못하고 세상을 떠났다. 그 얼마간의 행복은, 행복이라 하기에 얼마나 짧았을까. - 223p

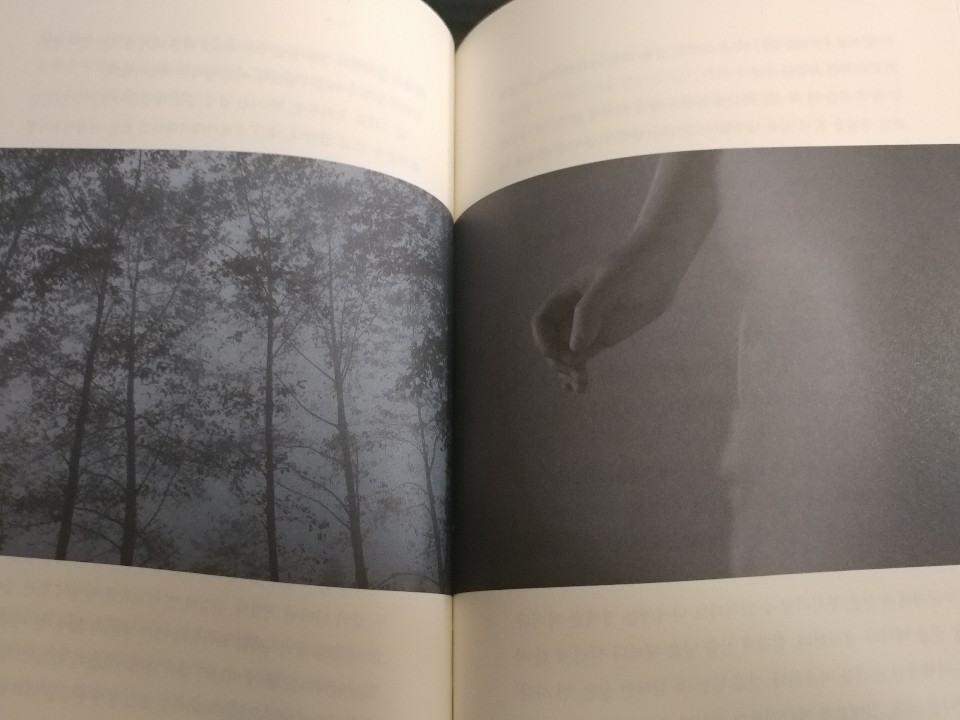

친구는 그것만으로도 슬퍼져 고개를 들어 하늘을 보는데 벚나무에서 한 번도 핀 것을 본 적 없는 벚꽃이 피어 있는 게 보여 친구는 하염없이 눈물이 났다. 친구가 청년 시절부터 살던 집이었지만 아침 일찍 나갔다가 저녁 늦게 들어오느라 집에 벚나무가 자라고 있는지조차 몰랐던 것이다. 어머니가 벚꽃들을 피워놓고 간 것 같았다. 어머니의 손이 아들의 이마를 어루만지는 것 같았다. 어머니와 친구는 벚꽃처럼 먹먹하게 맺어졌다. 어머니에게 마당의 소란을 듣는 법을 배워두지 못한 자신을 자책하느라 친구는 그날 너무 울어서 얼굴에 벚꽃물이 다 든것 같다고 했다.

- 225p

이병률 시인의 감상법은 익숙한 것으로부터, 익숙했던 것을 떠올리는, '그리움'을 조명합니다. 늘 가까이 있을 때, 가까이 있는 지금, 가까웠던 게 무색하게 낯설어진 오늘을 대치하며 그 간극 안에 담긴 감정을 때로는 기행문처럼, 때로는 산문이라는 원단에 신경써서 수 놓은 한편의 '시'로써 고스란히 담아 놓습니다.

적적한 늦은 오후나, 일이 없는 주말에 우연찮게 시선이 가는 곳에 그가 담담하고 담백하게 수 놓은 이야기 하나 가만히 놓아보시는 거 어떠신가요 _ :)

저는 꽤 좋게 있었습니다만,

혼자 카페에서 글을 쓰거나, 혼자 여행 하는 것을 좋아하시는 분들은 아마 모두가 저 같이 않을까 싶네요.

'북리뷰' 카테고리의 다른 글

| 「육식의 딜레마」 케이티 키퍼 - 인류가 동물 복지에 힘써야 하는 현실적 이유. (0) | 2020.07.07 |

|---|---|

| 「데미안」, 완벽 리뷰! 헤르만 헤세 - 우리가 끊임 없이 의심해야 하는 이유. (0) | 2020.06.30 |

| 「왜 나는 너를 사랑하는가」 - 알랭 드 보통의 가장 보통스러운 사랑의 해답 (0) | 2020.06.23 |

| 「나는 나를 파괴할 권리가 있다」 - 문학이 죽음을 소재로 다루는 방법 (0) | 2020.06.22 |

| 「당신 인생의 이야기」SF소설계 전설 테드 창이 독자와 교신하는 방법 (0) | 2020.06.17 |

댓글